Kunstlehrer*innen, denen ich in unterschiedlichen Zusammenhängen begegne, sprechen häufig davon, dass ein festgelegter Kriterienrahmen für eine künstlerisch-produktiven Auftrag mittels eines Erwartungshorizonts die Schüler*innen oft in ihrem kreativen Ausdruck einschränken kann, innerhalb des bewertenden Notensystems der Schule aber zu mehr Transparenz und Fairness verhilft. Vereinzelt wurden diese Ambivalenz auch von Schüler*innen geäußert: Manche fühlen sich eingeengt, andere finden in der Formulierung klarer Anforderungen eine klare Orientierungshilfe. Daher habe ich in meinem Forschungsprojekt Schüler*innen der neunten Klasse mittels qualitativer Interviews dahingehend befragt, wie diese Gratwanderung in ihrer Wahrnehmung stattfindet. Ab wann ist ein Erwartungshorizont keine Hilfestellung mehr, sondern nur noch eine Limitation der im Kunstunterricht geforderten Kreativität? Und ist das nicht generell die Natur eines Erwartungshorizonts? Inwiefern spielt die individuelle Schüler*innenpersönlichkeit dabei eine Rolle?

Zwischen Autonomieraub und Orientierungshilfe: Erwartungshorizonte im Kunstunterricht

Ein Projekt von J.B.

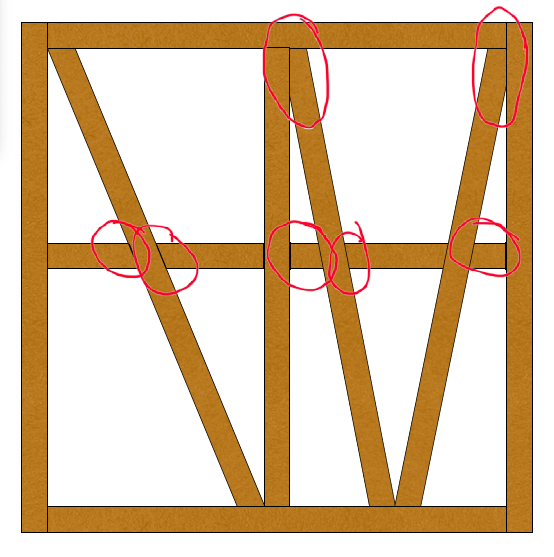

Bildrechte: J.B. 2023

Forschungsfrage

Wie nehmen die Schüler*innen den Einsatz eines Erwartungshorizontes in ihrem eigenen künstlerischen Schaffen im Kunstunterricht wahr?

Beschreibung

Learning

Das Forschungsprojekt entsteht aus der Sichtweise eines Studierenden, der aus den bewertenden Strukturen der Schule in die weitestgehend bewertungsfreien Strukturen der Kunstakademie übergelaufen ist, um dann im Praxissemester wieder zu den bewertenden Praktiken der Schule zurück zu kehren. Dieser Rückschritt hatte das Interesse an der subjektiven Realität der Schüler*innen von Kunstunterricht entstehen lassen. Die Befragung der Schüler*innen weist jedoch auf den Fokus auf das eigene künstlerische Schaffen und die wahrgenommene Zweitrangigkeit der letztendlichen Zensur hin, ähnlich wie es an der Kunstakademie Münster der Fall zu sein scheint.

Ausblick

Ich würde mich vermutlich für ein anderes Projekt entscheiden, weil ich die Bedingung der Benotung im Schulsystem voraussichtlich nicht alleine verändern werde. Aber es ist beruhigend, zu wissen, dass die Schüler*innen sich von Arbeitsaufträgen in der Regel nicht eingeengt fühlen, sondern Spaß an einem Prompt und Orientierung in konkreten Anforderungen finden können.

Auswertung

Die Schüler*innen äußerten insgesamt eine positive Einstellung zum Einsatz von Erwartungshorizonten im Kunstunterricht. Der Rahmen, innerhalb dem sie kreative Entscheidungen treffen müssen, enthält immer noch eine solche Fülle an frei zu wählender Entscheidungen, dass die befragten Schüler*innen froh darüber schienen, dass es nur die Entscheidungen innerhalb des Rahmens gab, die sie betrafen. Gleichzeitig wünschen Schüler*innen sich eine gewisse Flexibilität, wenn ihre Ideen an Grenzen des Erwartungshorizonts stoßen, die in diesem nicht explizit ausformuliert sind. Individuelle Anpassungen des jeweiligen Schüler*innenprojekts sehen sie im Sinne eines erweitert möglichen kreativen Ausdrucks als positiv an.

Kategorie

Forschungsansätze

Zielgruppe

Schlagworte

Quellen und Referenzen

Deci, Edward L. / Ryan, Richard M. (1993): Die Selbstbestimmungsthorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. In: Zeitschrift für Pädagogik , 39 (2), 223-238.

Helfferich, Cornelia (2005): Die Qualität qualitativer Daten. Manual zur Einführung qualitativer Interviews. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Peez, Georg (2019): Methoden der Leistungsbewertung im Kunstunterricht. Schroedel-Verlag, entnommen aus georgpeez.com, letzter Aufruf am 18. 03. 2024, 11:46.

Seydel, Fritz (2003): Beurteilen lernen. Diskussionsbeitrag zu einem leidigen Thema: Zensuren im Kunstunterricht. In: BDK-Mitteilungen, Heft 1, 2003, S. 34-35.

Strübing, Jörg (2013): Qualitative Sozialforschung. Eine komprimierte Einführung für Studierende. München, Oldenbourg Verlag.

Creative-Commons-Lizenz

Keine Lizenz